|

|

|||||||

| Новости | Мероприятия | Персоны | Партнеры | Ссылки | Авторы | |||

| Дискуссии | Гранты и конкурсы | Опросы | Справка | Форум | Участники | |||

Все права защищены и охраняются законом.

Портал поддерживается .

При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на http://ipim.ru обязательна!

Все замечания и пожелания по работе портала, а также предложения о сотрудничестве направляйте на info@ipim.ru.

© Интернет-портал интеллектуальной молодёжи, 2005-2025.

![]()

|

|

« вернуться к списку |

Кислый плод модернизации

05 ноября 2013 22:23

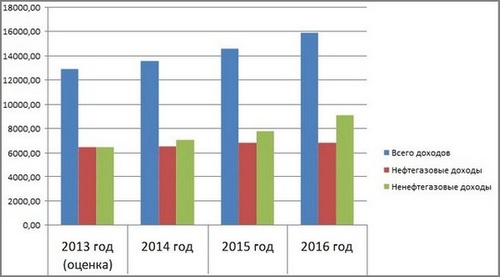

Прогноз поступления доходов федерального бюджета на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов по основным главным администраторам доходов (млрд. руб.). Иллюстрация с сайта www.strf.ru Зависимость российской экономики от нефти сохраняется. Доходы бюджета-2013 более чем на 50% – нефтегазовые, в прогнозе на 2014 год основные надежды по притоку денег в казну связаны также с продажей углеводородов. При этом динамика экономических показателей, характеризующих развитие производств несырьевого сектора, не воодушевляет. По совместным подсчётам Росстата и Высшей школы экономики, в России технологическими инновациями занимаются не более 8,9% предприятий, в Восточной Европе – 25–30%, в Западной Европе – около 50%. Когда же модернизация даст желаемый урожай?

Президент России Владимир Путин полётам со стерхами теперь предпочитает поездки по регионам, где открывает заводы и запускает новые производственные линии. "Роснано" стремится на NASDAQ, уверяя всех, что иностранные инвесторы только и ждут российских нанотехнологий. "Сколково", невзирая на претензии Генпрокуратуры, укрепляется "лейблами" ведущих мировых высокотехнологичных компаний и научных центров. Все эти процессы и события так бурно обсуждаются на всех уровнях, что можно подумать, именно они определяют экономическое развитие страны. На самом деле всё это обман зрения. Ложка технологий в цистерне нефти.

По предварительной оценке Минфина РФ, записанной в недавно принятом в первом чтении федеральном бюджете, в текущем году более 50% доходов в российскую казну поступали от нефти и газа. По прогнозу на 2014 год, зависимость от углеводородов снизится на пару процентов, в 2015-м – ещё примерно на 1,5% и, наконец, в 2016 году – на рекордные 3,8%. Произойти это должно за счёт многих факторов: в основном благодаря росту поступлений с подакцизных товаров, производимых на территории страны, повышению различных видов поступлений от добычи полезных ископаемых, а также налоговым поступлениям на добавленную стоимость от товаров, реализуемых на территории страны. Возможно, одной из движущих сил этого ожидаемого изобилия и должно стать что-то инновационное или по крайней мере модернизирующееся, но, по всей видимости, это "что-то" снова будет иметь стойкий запах углеводородов.

По подсчётам Росстата, за первое полугодие текущего года инвестиции в добычу полезных ископаемых составили 763 миллиарда рублей, в производство машин и оборудования почти в тридцать раз меньше – 26,8 миллиарда рублей, и ещё меньше в производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования – 19 миллиардов рублей. С иностранными инвестициями примерно такой же диссонанс: в добычу ископаемых вложено 4514 миллионов долларов, в производство кокса и нефтепродуктов 39672 миллиона долларов, в электронное и оптическое оборудование – 235 миллионов долларов. Единственная из более-менее технологичных отраслей, куда неплохо вложились иностранцы (в общей сумме за полугодие 3324 миллиона долларов), – производство транспортных средств. Выпускать машины в России выгодно: запрос потребителя держится на приличном уровне, рынок свободен от серьёзных посягательств на него отечественного автопрома, однако технологии, которые импортируют в Россию иностранные инвесторы по статье "производство транспортных средств", далеко не самые новые.

Такие отрасли, как фармацевтика, альтернативная энергетика, информационные технологии, в статистику, отражающую важнейшие экономические показатели страны, к сожалению, пока не попадают.

Наступит ли период, когда сопоставления индикаторов развития высокотехнологичных отраслей (производство лекарств, офисного оборудования, электронных компонентов) и добывающих отраслей перестанут быть неприличными (при условии, что отрасли, связанные с добычей и переработкой сырья, не снизят темпов развития), вопрос риторический. Пока эксперты, если они не из политики, не испытывают по этому поводу большого оптимизма.

На недавней конференции "Поворот России в Азию" в Институте мировой экономики и международных отношений РАН академик Алексей Арбатов заявил, что российские власти, пусть особо и не афишируя, постепенно отступают от провозглашённой идеи модернизации:

"В руководстве начинаются метания: сотрудничать с Западом полезно для модернизации экономики, но Запад постоянно учит Россию. По последним событиям видим, что наметился разворот в сторону Китая, где за нарушение демократических прав критиковать не будут. Однако вся структура экспорта в сторону Китая – сырьевая. Китаю не нужна наша модернизация, он сам развивает свою промышленную политику, и вскоре, кстати, ему будут меньше нужны энергоносители".

Чуть ранее на бизнес-форуме в Ростове-на-Дону президент Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин пояснил нарастающий скепсис относительно формирований в России рынка инноваций тем, что у бизнеса при ограниченном количестве свободных средств есть более простые модели получения прибыли. И бизнес российский скорее купит за рубежом давно известные технологии под видом новейших разработок, вместо того чтобы связывать себя непонятными инновационными рисками.

В интервью журналисту STRF.ru научный сотрудник Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара Сергей Жаворонков отметил, что инновации в России – штука почти мифическая и он гораздо больше верит в успешную модернизацию традиционных стратегических отраслей экономики, прежде всего ТЭК. При условии, если этой модернизацией будет заниматься частный бизнес, а не государственные компании. Пример не в пользу госкомпаний: за "нулевые годы" "Роснефть" ввела только одно новое крупное месторождение – Ванкорское, получив под него огромные льготы, тогда как за те же годы "частники" ввели в строй такие крупные месторождения, как Приобское, Талаканское, Южно-Хыльчуюское и им. Корчагина, Верхнечонское и группу Уватских.

"Не надо противопоставлять добычу сырья каким-то инновациям: поиск, разведка и ввод в эксплуатацию новых месторождений – это совершенно инновационный, высокорисковый бизнес, – говорит Сергей Жаворонков. – Такие проекты, как “Сколково” и “Роснано”, по моей оценке, себя не оправдали. Резидентами “Сколково” стали подразделения транснациональных компаний, которые и так работали в России, но теперь ещё им льготы дали, а отчётность “Роснано” показывает убыток в миллиард долларов. Все понятные для человека инновации, вошедшие в обиход за последние 20 лет, – мобильные телефоны, планшеты, компьютеры с объёмами памяти и скоростью операций на порядок выше тех, что были раньше, – появились за рубежом, причём без государственных денег".

В целом можно отметить, что

российские экономисты без особого удовольствия беседуют на тему модернизации, видимо, так до конца и не осознав, каких плодов и когда от неё стоит ждать.

Один из экспертов не для печати сказал: "Уж лучше развивать то, что есть, а не сеять кукурузу там, где она не растёт. Если посмотрите на динамику цен на углеводороды за последние два десятилетия, то увидите, что их падение бывает глубоким, в два–четыре раза, но краткосрочным и не длится более года. Так что не надо сильно бояться зависимости от нефти".

Атмосфера недоверия к модернизации, пожалуй, будет накаляться до тех пор, пока на финансово удобренных российских полях прорастают не инновации, а коррупционные скандалы. Поспеет ли другой, более желанный урожай, можно только гадать. Формально от инновационной стратегии российское государство не отказывалось, а следовательно, есть смысл анализировать практику воплощения в жизнь теории перестройки экономики с сырьевого типа на несырьевой. Главное, чтобы в противовес пессимистичным появлялись оптимистичные оценки, которых пока явно недостаёт.

Быкова Наталья

источник:

Последние материалы раздела

- 30 декабря 2016

Диссертация Мединского как летучий голландец - 30 декабря 2016

Работа есть — денег нет - 29 декабря 2016

"Основной удар придется на московские и петербургские институты" - 29 декабря 2016

Советник Путина: Россию могут отключить от интернета - 28 декабря 2016

Драйверы инноваций

Обсуждение

Добавить комментарий

Обсуждение материалов доступно только после регистрации.